頼る勇気が暮らしを変える – 次世代へつなぐ共助シェア by 甲田恵子

シェアリングエコノミー協会創設理事 AsMama甲田恵子さんが頼る勇気で子育てと地域の暮らしをどう変えるかを語ります。自治体との共助インフラづくり、次世代が暮らしやすい社会への展望を具体的に紹介します。デジタル活用で住民同士を結び、送迎シェアやお下がり交換など16年の実績も解説。頼る側も頼られる側も幸福度が高まる共助の可能性をぜひご覧ください。

スピーカー:甲田恵子

株式会社AsMama

米国留学を経て関西外大卒。環境事業団での役員秘書兼国際協力企画、ニフティ(株)での海外渉外及び上場兼 IR主担当、投資会社 ngi groupでの広報・IR 室長を経て、2009年 株式会社AsMama を創業し代表取締役社長に就任。2016年よりシェアリングエコノミー協会理事着任。総務省主催「地域活性化大賞 2017」大賞・総務大臣賞受賞、総務省主催「平成30年度地域情報化アドバイザー」就任、サービス産業生産性協議会主催「第 2 回日本サービス大賞」優秀賞受賞、他受賞歴、メディア掲載歴多数。

公式サイト: https://asmama.jp/

X: @AsMama_keiko

スピーカー:上田祐司

一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事

(聞き手)株式会社ガイアックス 代表執行役。1999年、24歳で株式会社ガイアックスを設立し30歳で株式公開。 ガイアックスでは、「人と人をつなげる」のミッションの実現のため、ソーシャルメディア領域、シェアリングエコノミー領域、web3/DAO領域に注力。

公式サイト: https://www.gaiax.co.jp/

X: @yujiyuji

自己紹介・事業紹介

みなさんこんにちは。

シェアリングエコノミー協会の コアメンバーが語るシェアへの思い、本日はAsMamaの甲田さんに 来ていただきました。

甲田さんこんにちは。

こんにちは。

甲田さんとはずっと一緒にやってきましたが、改めてお話を伺えるということで 楽しみにしています。

どうぞよろしくお願いします。

私達も結構長いですよね。

そうですね 気がつけばもう9年ですかね。

最初はだいぶ 小さかったような感じですが、特に甲田さんは地域でのシェアの普及を頑張っていただいていて、今日はその辺りも色々お伺いできればなと思います。

まず簡単に自己紹介と事業紹介をお願いします。

私自身は株式会社AsMamaという、暮らしや子育てを地域ごとに頼り合える、社会基盤を作るという会社を2009年から創業しています。

一方で先程、上田さんの方からお話があったとおり、2016年一般社団法人シェアリングエコノミー協会が立ち上がった時から、創設理事をさせていただいておりまして、今は自治体や事業者との好事例をどんどん日本の中に知っていただくような、シェアリングシティ推進協議会の代表もさせていただいています。

2009年から全国各地で、子育てや暮らしを住民同士で、頼り合うということに取り組んできたわけですけれども、今、国の方でも少子化がどんどん進んでいる中で、デジタルを活用した地域課題の解決や住民同士の共助を軸にした、未来の課題解決というところに取り組んでおりまして、総務省やデジタル庁内閣官房でも様々な役割を担わせていただいています。

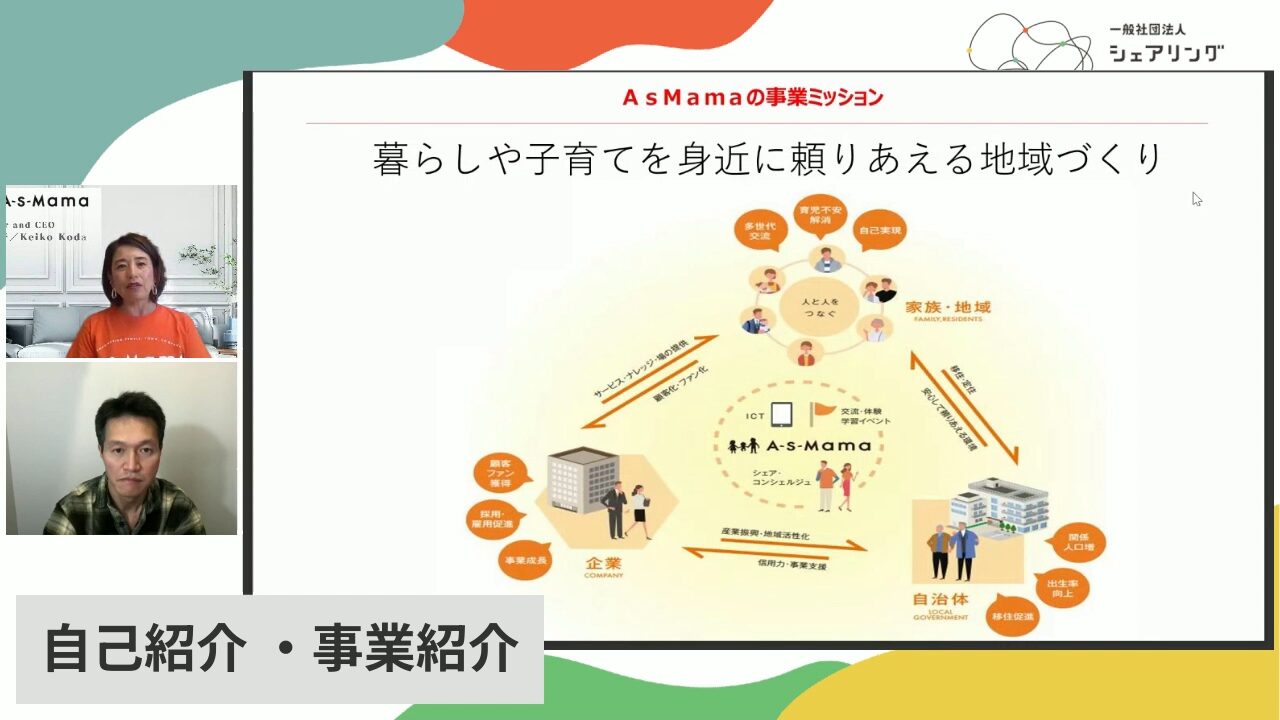

AsMamaが具体的に何をしているかというと、だいたい半径30分移動圏内を一つのコミュニティとして捉えて、人と人が子育てを頼り合う、暮らしを頼り合うという人と人との助け合い、それ以外にも地元の事業者とこの地域で暮らす住民同士がつながることによって、雇用の創出だったり、地元事業者のファン作りということを行ったり、その地域の自治体さんが目指す地域と、その地域に暮らす人達とのビジョン合わせをすることで、地域に長く住まう方のファン作りをしたりしています。

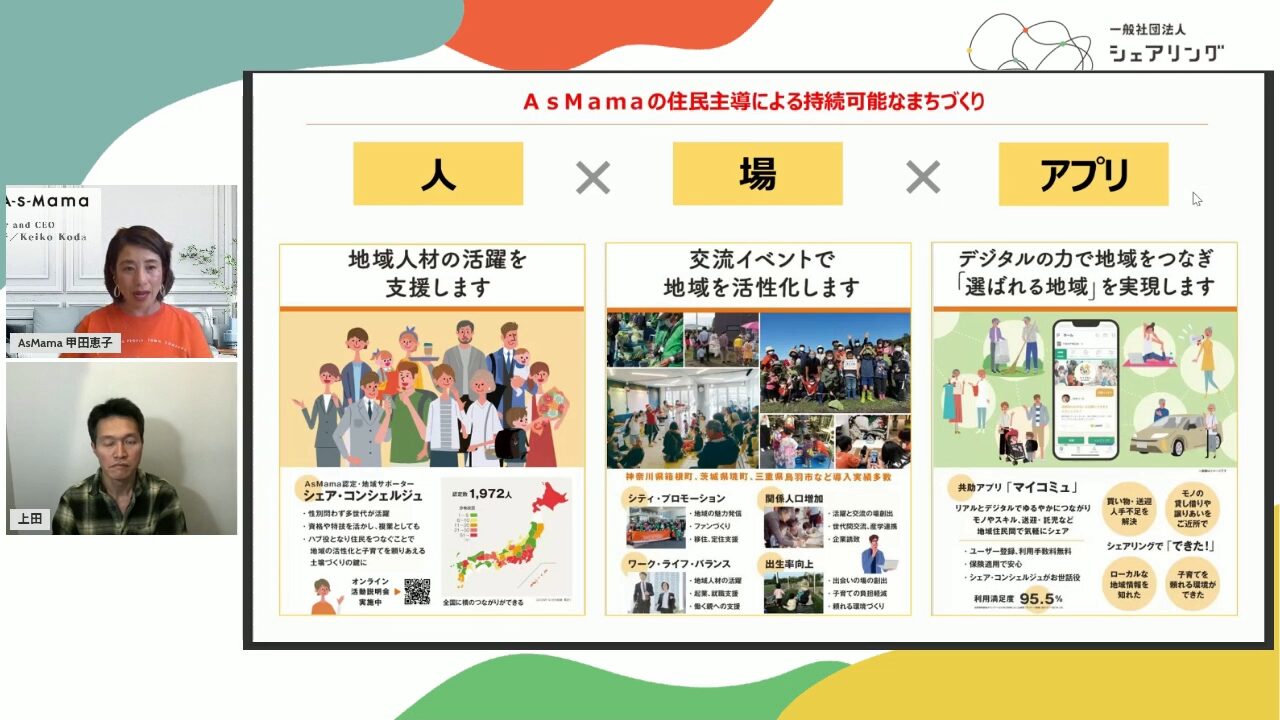

どうやってやっているかというと、地元のことはやはり地元の人達が中心になって 取り組むべきだということで、地域の中で地域活動を行う人や事業者を募集して、その人達に困りごとを解決をするサポート するためのノウハウを提供したり、実際にリアルで人と人が会う場づくりに関するノウハウを無償で提供したり、我々の方で無料の広告集客をお手伝いさせていただいたり、そして自社で開発をする子育てシェアやマイコミュというアプリを使って、万が一何か事故があったら保険も適用されますよ、手数料も何もいりませんよ、それでもご近所同士の人達が子供の送迎、託児とか、物の貸し借りとか暮らしのシェアですね、暮らしの困りごとのシェアができる、そういった問題解決アプリを作って地域に広めるということをやっています。

注力しているのがマイコミュというアプリで、地域ごとに地域情報を共有し合ったり、イベントを共有し合ったり、暮らし、子育ての頼り合いを実現したり、その地域の中でDIY好きな人とか ゴルフ好きな人とか、様々なグループで仲間を作るというグループ機能を持たせたり、この取り組みそのものを応援しますよという、地元事業者さんをずらりと一覧で見ることができたりという、マイコミュというアプリを展開しています。

全国で50地域ぐらいで 子育てシェアやマイコミュというアプリを使って、この地域ごとの暮らしや子育ての共助プロジェクトを推進してきているんですが、今年度で言うと箱根町様の子育てシェアタウンという取り組みが、まさに全国シェアリングシティ協議会の中で優秀賞をいただきました。

甲田さんが色々な地域でやられている中で、この地域なかなか良い感じでいってるんだよね、みたいな具体的な事例を挙げるとすると、例えばどういうところですか?

はい、今受賞させていただいた箱根町は4年目の取り組みになるんですけど、どのエリアでも、いきなりものすごく好事例が生まれました! みたいな事はあまりなくて、3年間ぐらい経って初めて、この共助やシェアリングというものに対する共感値がグッと上がってきて、じゃあ自分も頼ってみようとか、逆に支える側になってみようというのが出てくるなという風に思っています。

そういう意味でいうと今回、箱根町が受賞しましたけれども、去年は広島のマリモホールディングスという不動産会社さんと一緒に取り組んでいる、地域活性の取り組みが受賞させていただきましたし、今年度で言うと山梨県の上野原市でも、このシェアタウン推進事業というのに取り組ませていただいていて、様々な好事例が生まれていますし、茨城県の境町では今子育てしやすい街NO.1という称号を掲げて、まさに移住者同士が頼り合えるとか、地域の事業者さんとの連携というのが推進されてきて、街の中でも共感度が今グングン上がってきているという感じです。

それらの町で例えば主婦の方の晩ご飯作らなきゃとか、お子さんの色々な援助しなきゃとか、なんかそういう目線で 日々過ごしていると思うんですけど、それがビフォアアフターでこんな感じで変わりましたよとか、こういう感覚になって、こんなコメントが出てきましたよとか、事例をご紹介いただくとどんな感じですか?

例えば、先程ご紹介をした茨城県の境町ですと、25年住めば住宅あげますよという移住促進計画をやっているのですが、割と経済的な得を求めて移住してきたような人達も、移住してきたは良いものの、じゃあ全然知り合いがいない中で、子供の習い事どうしようとか、どうやって地域の情報を得るんだろうみたいなところに、私達がマイコミュを使ったお下がり交換だったりとか、送り迎えを一緒にお互い助けたり、助けられたりしませんか? みたいなことをやっていくと、そこにババっと人が集まってきて、お互いの課題を話し合うことで、元々私達が仕掛けようと思っていたのはお下がり交換だったんですけれど、送り迎えを一緒にやっていこうとか、まさに一緒にご飯を食べる曜日を作ろうとか、意図していたものと違う困りごと解決というのが波及的に広がって、元々の出会いのきっかけを作ってくれたことにありがとうとか、その困りごと解決の仕組みを作ってくれたことにありがとうといったような声が、すごく届くようになってきました。

シェアへの思い

もう少し広いお話をお伺いしたいんですけれど、このシェアをしていくということに関して、甲田さんがこういう社会だったら良いのになみたいな思いを持ってこの取り組みをされていらっしゃると思うのですが、その思いの方を聞かせて下さい。

日本の方って特に困りごとがあると、自分でもしくは家族の中で何とかしなきゃいけないと思って我慢しがちなんですよね。なんですけど、我慢って誰にとっての得なんだろうって考えると、結局、自分達の可能性をすごく狭めてしまうわけです。

日本の子ども達の自己肯定感の低さや、孤独・孤立を感じる割合の多さというのは、先進国と比べてもすごく多くて、それを打開する最高の策がこの頼り頼られるシェアリングだと思っていて、頼ることって悪いことではなくて、かっこいいことだと、むしろ頼られることは、もっとかっこいいことだという文化を、次世代のために自分達のために、これから築いていきたいな というのをすごく思います。

そうですよね、私も少子化対策の会議とかにもよく出ますと、もう話の前提が奥様と旦那様の2人の中でどう歯を食いしばるか、より歯を食いしばりたいように、早く帰れるようにしなきゃならないよね、みたいな話が、当然のようにそこからスタートしているんですけど、そうではなく、そもそも家族で完結するのではなくて、周りの地域も含めて頼れるようにするという、アプローチもあるんじゃないかということですよね

おっしゃる通りですね。絶対に手が空いている近所の人っているんですよ。

その人に頼ると申し訳ないって思いがちなんですけど、もう私達、全国で何万件という成立した頼り合いの中で、頼って申し訳ないという思いが片方にある一方で、頼られる側は、頼られて嬉しかったという声しかないんですね。

頼られて迷惑だったとか すごく嫌な思いをした事例って、ほとんど16年間経営してきてなくて、そして、支援する側とされる側で言うと、する側の幸福度の方が高いというのはデータで出ています。頼って申し訳ないというよりは、頼ったことで喜んでくれているかもしれない という考え方になると、なお良いんじゃないかなという風に思います。

そうですね、この日本の美的感覚は なぜこうなっちゃって、今後変わっていけるもんなんですかね?

そこを多分、我々シェアリングエコノミー協会も然りですけれども、大企業の中でもこのシェアというものを、会社の中でトライアルしてみようとか、仕組みとして入れていってみようとか、自治体ももう絶対に民間産業が、この地域にサービス提供したら儲かるから、進出しようというところがどんどん出てこなくなるわけですよ、そうすると子育てにしたって、暮らしにしたって、物にしたって、地域の中でシェアするという取り組みを 積極的に導入していこうという風になっていかないと、地域での暮らしがどんどんしにくくなる。

子供達が10年後、20年後、30年後に自分の住んでいる地域では、色々なサービスがなくなっていくんじゃないかという、不安感ばかり募ってしまうので、日本と同じ面積でも、人口がもっともっと少ない国なんていうのは 山ほどあるわけですから、デジタルを活用して頼っていいんだ 頼られていいんだ、それが幸福度にもつながり、ひょっとしたらちょっとしたお小遣いにもなるかもしれない。

そういった世界観をもっともっと大企業も自治体も国も一体になって、広げていくということが大事なんだろうなという風に思っています。

地域へのシェアの普及について:必要性

その地域での自治体さんとの繋がりもあるでしょうし、色々委員もされて国の会議もよく参加されていらっしゃると思うんですが、そういうところで皆さんが、政治家の方とか自治体の方とか、シェアの必要性というのを、皆さんどのように捉えているのが 日本の現状なのでしょうか?

わりと東京のど真ん中で霞が関、永田町みたいなところで話をしていると、シェアリング大事だよね、みたいな感じになるんですけど、地方に行って私達がシェアリングの概念等々を話をすると、割と温度差があってですね、地方に行けば行くほどシェアって当たり前に、うちの地域ではあるよねという風に考えられている、自治体さんや議員さんがすごく多いんですね。

ですが、地方に行けば行くほど、持つ人ぞ持つ、持たざる人ほど持たない。というところがあって、ここは例えばITの仕組みを入れていくとか、孤立・孤独化している人達にきちんとシェアを体験させるという仕掛けが、今こそ必要な時代が来ているんだろうなという風に思っています。

あとやっぱりデジタルを活用するみたいなところに、抵抗がある地方の議員さんや自治体職員の方、自治会長さんとか、そういった方々もまだまだ多いんですが、やはりその地域が次世代も含めて持続可能であるためには、デジタルの活用というのは避けて通れないので、そこは自分がデジタルを使おうが使うまいが、必ずこのITという仕組みを使って、シェアリングを実現していかなければいけないという、この認識合わせをしていくというのが必要だろうなと思います。最後に、じゃあシェアリングサービスを導入したら、なんか問題が解決するんじゃないだろうかということを、割と短期的なスパンで考えられることが多くて、じゃあ今年度、実証的にやったら、どんな数字が出るんですか?みたいなことを聞かれることが多いのですが、ちょっと待ってくださいと。少子化も何年もかけて進んできたものが、あるサービスをちょっとお試しで入れてみたら地域の課題が解決するかというと、全然そんなことなくて、少なくとも3年、4年、5年かけてこの地域を変えていくんだと、不便を解消していくんだということを、自治体やその地域で事業を何十年、何百年とされていらっしゃる企業様が旗を振って、腹を据えて取り組んでいくんだという覚悟にも 近い姿勢というのが絶対に必要だなというのを、特に地方の方での実装に関しては感じます。

何年もそういった普及活動に 尽力されていると思うのですが、例えばそのデジタルの感覚というのは、毎年着々と理解度が上がってきているものなのか、ずっと変わらないなという感じなのか、最近になって例えば、デジタル庁が出てきたりとか、マイナンバーカードとか出てきたりして、やっぱりキュッと変わってきたなみたいな感じがあるのかってどうですか?

デジタルに対する嫌悪感自体は、やっぱり毎年毎年減ってきているなとは思うのですが、ここも東京のど真ん中で話されていることと、地方との実態の違いみたいな、認識の違いみたいなのはすごく多くて、東京のど真ん中で今後推進されていくIT戦略みたいなところで言うと、AIの活用とかNFTとかDAOとか、そんな話をたくさん聞くんですけれども、地方の方ではそんなAIなんていうのは、まだドラえもんの世界みたいな考え方もまだまだありますし、それよりは役場の中でインターネットがちゃんと繋がるかどうかみたいな方が、切実な問題だったり、LINEプラスアルファもう一つ何か入れるとしたらどのアプリが良いかなとか、格安携帯を使っているので、3つも4つもアプリ入れられないとか、というような問題もまだまだあるので、そういった現実的な課題というのが、全然認識が都市型と地方型とでは 違うんじゃないかなというのを常々感じています。

なるほど。やっぱり東京で議論しているメンバーの方々、そういう現実感はやっぱり掴みきれていないケースが多いですかね?

そうですね、都会の中でだけサービス展開されるサービスも、ITサービスは当然たくさんあると思うので、人口があるところでないとシェアリングが起きない、手数料ビジネスで事業されてらっしゃるようなシェアリングだと、当然そういう考え方になると思うんですけど、地域課題解決型となると、また全然違う取り組みになるので、そういった意味で言うと実装していくとなったら、温度感の違いというのはあるんじゃないかなと思います。

地域へのシェアの普及について:課題

では、その地方の自治体の方々と、逆によくお話しされていらっしゃると思うのですが、シェアを普及しにいくにあたって、例えば地方自治体の立場で、どういうことに気をつけて頑張れば問題なくスムーズにいくのか、そうじゃなければどんな課題が発生するのか?

その辺りのお話聞かせてもらってもいいですか?

はい、ありがとうございます。 3点あると思ってまして、1点目は地方ほど住民の自治体との距離が近くて、期待値も信頼感も ものすごくあると思っています。

なので何も知らないベンチャー企業がその地域にやってきて、この地域でこういったシェアリングサービスを、実装しようとしてもすごく時間がかかるんですが、地域課題を解決するために、これは町のこの市の取り組みとして取り組むんだという、旗振りをきちんとその自治体さんがやっていただく、これは実装において非常に重要なポイントだと思っています。

その後方支援をシェアリング事業者が担わせていただくという、その役割分担ですね。

2つ目は、よく実証、実証といってどうしても単年度で考えられがちなんですけど、これはもう腹を据えて3年、5年と 期間をかけてやっていくというところ、これが必要だと思っています。

そして、3つ目はリソースの問題ですね。

場所はあるからどうぞご自由に、どうぞフィールド使ってください、ではなくて、やはりそこにベンチャーの企業が出向いていって、人それから自分達の仕組みを提供しようとすると予算がかかるというところや、現場で動く時にも、じゃあその会社が来てよしなにやってではなくて、一緒に汗水流して現場の運営をしていただくといった人のリソースの提供、そういったリソースの提供がないことには、なかなか実装が進んでいかないというところかなという風には思います。

1つ目の確かに自治体さんが言っていただいた方が、より市民の皆様は 受け止めやすくなると思うんですけど、やってくれる自治体さんというのは どれぐらいやってくれて、やられない方というのは だいたいイメージ付くんですが、本当に何か発表しただけ みたいなところだと思うんですが、この差をもうちょっと具体的に 聞かせてもらっていいですか?

例えば受賞させていただいた箱根町さんでは、「みまもるーむ」という手の空いている大人達が、観光業で忙しいご家族の子供さん達を、定期的に見守るというプロジェクトを やっているんですけど、箱根町の子育て支援課の課長さんは その「みまもるーむ」の現場にやってきて、子ども達を一緒に見守ってくださったり、箱根町の役場に長テーブルを用意して、お下がり交換にどんなものを出したら良いのか分からないとか、アプリ使うのが苦手みたいな人は、その箱根町の役場に来て、そのお下がり交換しているものを見てください、ここで使い方も教えますよということで、展示場を設けてくださったり、それからマイコミュのアプリの中で、子育て支援課さんが箱根町の子育て支援の取り組みを積極的に発信してくださったり、まさに自治体職員の方が、一番覚えているんじゃないかって思うぐらい動いてくださったりしています。

茨城県の境町でも定期的に子育てフェアというのを行っているんですけど、事前の設営を住民ボランティアを募ってやっているんですが、住民ボランティアの中に他課の職員さんが一緒にやって、体育館の養生をやったりするので、その養生の場所でも住民の皆さんと役場の皆さんが、「こんにちは〜」みたいな形で普通に話をされて距離を詰めていかれながら、境町子育て支援タウンという取り組みがどういう取り組みなのかというのを、積極的に普通に会話をされるんですよね。

そういうところがもう街が一体になって、子育ての課題を解決していこうとしているんだと住民さんが勝手に思って、勝手に思うからこそ勝手に口コミで広げてくれる、という座組がすごく良いところです。

逆のところを言うと、じゃあAsMamaが一生懸命このマイコミュを広げようと思っていますという時でも、住民から見た時に、いやこれ役場の事業のはずなのに、役場の職員の人はマイコミュなんか全然使ってないよねとか、役場に行ってもマイコミュとか、そのシェアコンシェルジュという担い手の活躍、どこでも見ないよねとか、広報誌も地方の方だと行政が発行する広報紙ってものすごく強力な情報媒体ツールなんですけど、その中にも全然見ないよねみたいなことになると、1事業者が勝手にやっている事業みたいに見えちゃうわけです。

そうするとこのシェアに対する共感とか関心とか、そういったものがなかなか広がってこないという感じになるんじゃないかなと思います。

なるほど、なんとなく広報誌的なのにしっかり載せるか、載せないかみたいなのが差なのかと思ったんですが、どちらかというとそっちではなくて自治体職員さんの いわば個人的なコミットというのが、やっぱり伝わっていくものなんですね。

実際、地域の方々からしたらお子様持っていたら、役場の子育て担当課の〇〇さんと 〇〇さんと〇〇さんだよねみたいな認識って、あるっちゃありますものね。

あります。 で、地方に行けば行くほど、実はその自治体職員さんのお子さんを自分の働いている学校で見ているとか、自分の働いている塾で通っている子供が一緒とか、結構近しかったりするので、このシェアに対して取り組みますと町で旗を上げたは良いけれど、誰も関わってないよね?みたいなのってすぐ広がっちゃうんですよ。

なので本当に土曜日、日曜日に開催しているイベントとかに、ご家族でご参加いただくとか、公私の垣根を超えてその職員さんがシェアリングを使っているとか体験されているということはやっぱりすごく大事なんじゃないかなと思います。

例えば市長さんとか町長さんのような、組長さんの姿勢で変わる部分はありますか?

やっぱり組長さんが議会の中で話をされるとか、それから市民の方に話をされるってなると、すごくやっぱり市民の方々も安心されるんですよね。

なので市長が大型のイベントにちょっと顔を出してくださるとか、市長が来れなくても市長直近の方がイベントをお手伝いしてくださるとか、自分が来れなかったとしても、例えばこういう大きなイベントをやるみたいだから、何か自分達の商品やサービスを地域の子育てや 暮らしを応援するために出してあげてよということで、地元事業者さんに一声声をかけてくださっているとか、そういう連携ができると、非常にシェアリングサービスというものに対する期待が、高まってくるんじゃないかなという風には思います。

本当に甲田さんのおっしゃる 地域での助け合いが普及すると、安心とか幸福度がアップするんだろうな というのがすごい伝わってきました。

その中で地域の方々、自治体さんですとか そういった方々も含めて、前向きに進めていただけるような社会に なっていくと良いななんていうことを、すごい話を聞いていて感じました。

最後に世の中の利用する 可能性のある皆様方に向けて、ちょっと最後メッセージをいただいて 今日は締めたいなと思うんですが、最後お願いしてよろしいでしょうか?

もう誰かが地域や将来の困りごとを解決してくれる時代ではなくなっているので、子育てをしている方々は誰かに助けてもらいたい、というニーズが顕著なんですけど、そうじゃない学生さんとか子育て一段落した方が GIVEする側に自分も入っていくことで、地域の困りごとが解決できるという視点を 是非持っていただきたいなという風に思っています。日常的には仕事が忙しいとか、今、子育てでもうそれどころではないという方々も非常に多いと思うんですけども、できることで少しずつ地元貢献、社会貢献、シェアリングで、GIVEする側、GIVERになっていくことが 自分の人生の豊かさ。

そんな視点を取り入れていただければ良いな という風に思いますし、私達AsMamaの困りごとで言うと、色々な自治体さんや色々な企業から、この頼り合い社会を実装したい、という声はいただいているのですが、全然社員採用が追いついていないので、自分の空いている時間を使って、まさに自分の時間のシェアですね、で、子育てや暮らしの困りごとを解決する社会実装に取り組みたいという思いがある方は、社員募集、業務委託の募集も積極的にしているので、是非AsMamaの方まで お問い合わせいただければという風に思います。

ありがとうございます。

本当にそういう助け合いが普及する社会になれば良いなというのを、そういう話を聞いていて思いました。

私も日頃からご近所さん、あと一緒に住んでいる人、常時5人〜15人ぐらいで晩御飯囲んでいるんですけれど。

最高ですね。

本当にワンオペになっても、実際は7人〜8人ぐらい人手がいるみたいな、そういう状態で日々過ごしていますが、周りを見るとこういうのが普通じゃないような気がするので、

普通じゃないと思います。

ちなみに私はすごく人を頼るのが苦手すぎて、苦手すぎたので自分でなんとかする派だったんですけど、子供が生まれた時に、にっちもさっちもいかないということと、自分の子供にこんな何かあった時に我慢するしかない、という未来の社会を残すのは嫌だなぁと思って仕組みを作っているので、人を頼るのが本当に苦手という人ほど、この仕組みを使ってもらいたいなと思っています。

そうですよね。

本当に人に頼り、また自分が余裕がある時には全然皆さんにお役に立ちにいき、そういう貸し借りが多すぎて、もう誰も何も気にしない、そういうような地域全体がそういうような関係性になれるとすごくいいなと思います。

本日は甲田さん 色々お話ありがとうごいました。

ありがとうございました。