明日を少し、優しい世界に – 共生コミュニティで紡ぐ未来 by 岡本ナオト

東海支部長・岡本ナオト氏が登場。廃校再生シェアオフィス「なごのキャンパス」、防災教材『いえまですごろく』、KIBOTCHAスマートエコビレッジ構想など、環境・教育・共創を軸に“明日が少し、やさしい世界になるように”を目指す取り組みとシェアリングへの思いを語ります。ぜひご覧ください。

スピーカー:岡本ナオト

株式会社R- p r o

神奈川県生まれ。高校までプロ野球選手を目 指すが挫折。部室の片隅に書いてあった落書き、「人生のレギュラーになれ!」が今でも座右の銘。 「明日が少し、やさしい世界になるように」 というPolicyを掲げ、社会課題の解決・改善、 欲しい未来の実現を目的としたソーシャルブ ランディングに取り組む。

公式サイト: https://naotookamoto.com/profile/

https://rpro4dp.com/

X: @naoto_o

スピーカー:上田祐司

一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事

(聞き手)株式会社ガイアックス 代表執行役。1999年、24歳で株式会社ガイアックスを設立し30歳で株式公開。 ガイアックスでは、「人と人をつなげる」のミッションの実現のため、ソーシャルメディア領域、シェアリングエコノミー領域、web3/DAO領域に注力。

公式サイト: https://www.gaiax.co.jp/

X: @yujiyuji

自己紹介・事業紹介

皆さん、こんにちは。

シェアリングエコノミー協会の コアメンバーが語るシェアへの思い、本日は東海支部長の 岡本さんに来ていただきました。

岡本さん、こんにちは。

こんにちは よろしくお願いします。

岡本さんはR-proという会社をされながら、東海支部長になってくださっているわけですが、最初に簡単な自己紹介を お願いしていただいても良いでしょうか?

僕は有名なシェアサービスを 運営しているわけじゃないので、少し自己紹介をせていただいて、どんな人間なのかというのを 理解していただいた上で、お話していければと思います。

岡本ナオトと言います。今、名古屋に住んでいますけれども、神奈川県の生まれ育ちで、1回就職して、それをきっかけに名古屋に移り住むことになって、そこからずっと名古屋に住んでいます。

実は高校まではプロ野球選手が夢で、中学校の時までは 自分が一番野球がうまいと思って、高校の名門の扉を叩いたのですが、高校に入ったら一番下手くそだ、ということが分かったんですね。でもなんとか頑張って3年間やったんですが、当然その夏の大会前の予選の時の背番号は、もらうことができずに、そこで18年間というもちろん短い人生の中ですけれど、人生最大の挫折を経験しました。

その直後に部室に戻って ふてくされて寝転がったら、部室の棚があったんですけれど、棚の裏に「人生のレギュラーになれ」という、挫折を味わった直後に そういった落書きと出会いまして、何かその時にすごく励まされて、今でもこの言葉を座右の銘として ご紹介させていただいています。

ただ毎回言うんですけれど、人生のレギュラーというのが、未だにどういうものなのかというのは 全然分かっていませんが、今でもなんとなく励まされながら、人生のレギュラーになろうと思って頑張っているというような形です。

最近のトピックというか、ずっと思っているのは、世界がシンプルに平和だったら良いな という風に思っています。

誰しもがやっぱりそれを望んでいるけれども、なかなかできないような世の中にどんどんなってきているなと思っていますし、僕もそれを願っている一人なのですが、やっぱり自分一人で世界平和を作るというのはなかなか難しいですし、会社の理念に世界平和って書いてあったら、ちょっとなんか怖い会社だと 思われてしまうかもしれないので、そういう意味で「明日が少し優しい世界になるように」というキャッチコピーで、いつも活動をさせていただいています。

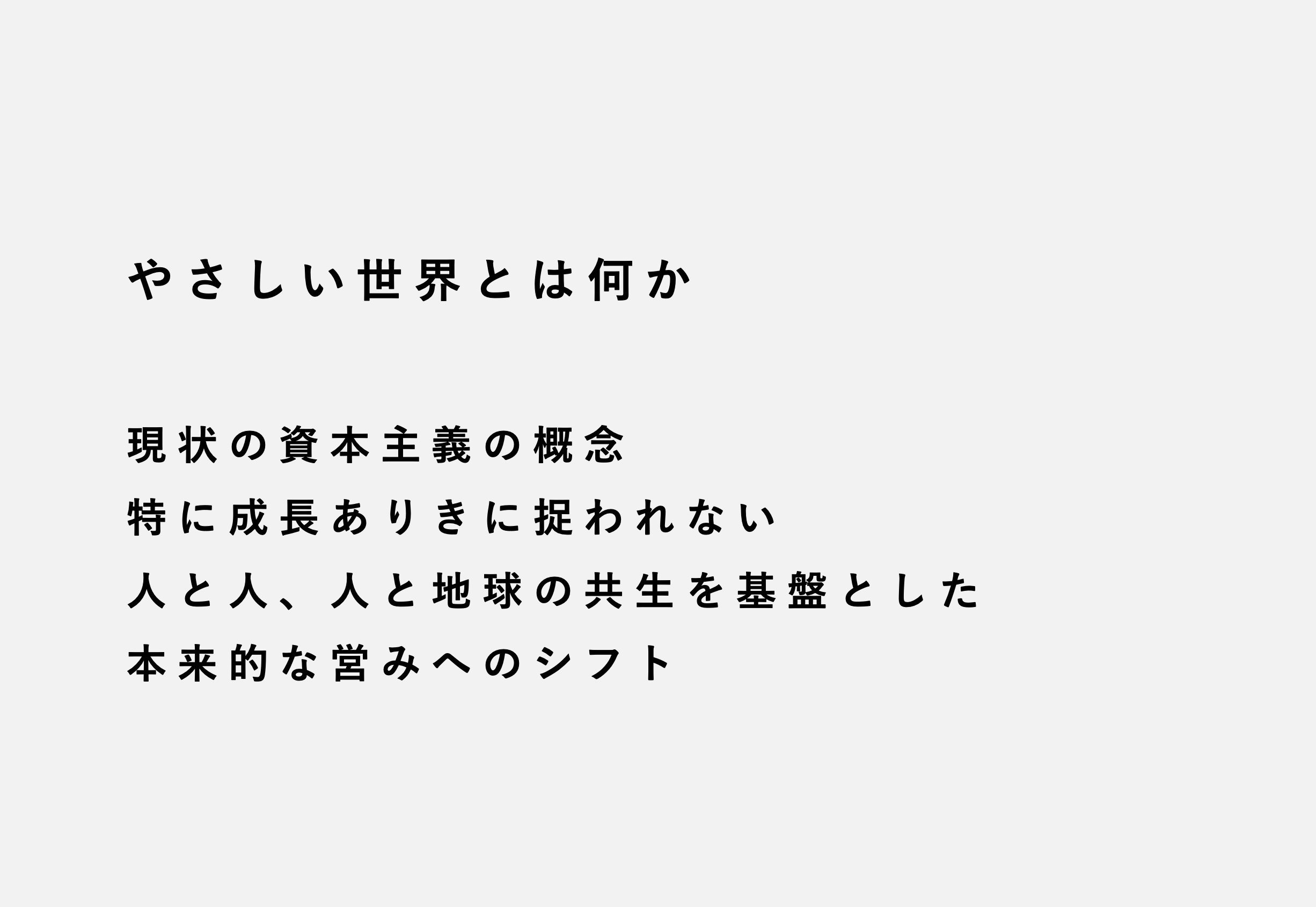

僕が考える優しい世界というものを、言語化しているんですけれど、今、現状の資本主義の概念が、少し行き過ぎていたり、ちょっと違った方向に行っているのではないか、という風に思っています。特に成長ありきにとらわれることによって、だんだん世の中を良くしようと思っていたはずなのに、自分達の首を絞めているような、そんなような状態になってきているように感じています。

なので元々、人と人や、人と地球が共創する、共生するというのが、本来的な人間の営みだと僕は思っているので、そこに戻っていく、戻っていきながら、螺旋階段のように進化していくみたいな、そういった世界を作っていく一助になれば良いなと思いながら、いつも色々な仕事をさせてもらっています。

最近コミットしているところが、環境、教育、共創といった3つでして、まず、環境というのは 当然どれだけ自分達が儲けたりとか、自分達だけが幸せになっていっても、地球自体がなくなってしまったら意味がありませんので、全ての今人類が環境に配慮していく必要が あるんじゃないかということで、環境という風に書いています。

次に、教育も非常に大事だと思っていて、大人に対する教育というのも非常に大事なのですが、大人は、僕がそうなんですけれど、違う人もいっぱいいますけれど、勉強してもビール飲んで一晩寝てしまうと、学んだことを忘れてしまうみたいな、そんなようなことが多いかなと思っていて、特に子ども達の教育というのが大事だと考えています。

3つ目はそれを誰か一人がやるのではなくて、共にやっていく共創していくということが大事じゃないかなと思っています。

僕はこの共創に結構こだわっていまして、なぜ共創が必要なのかって考えた時に、共創というのは 当事者を生み出していく仕組みだと思っています。

何かを一緒に考えた時にアイデアを出して、発言してしまった瞬間に、それは誰かの意見やアイデアではなくて、自分のアイデアですので、急にその考えたテーマが自分ごと化するという瞬間が、誰にしも経験があると思うんですけれど、そういう意味で共創というものが、これからの社会にとって必要だという風に思っています。

今はR-proという会社を中心として、THE SOCIALという会社の役員だったり、共創をテーマにした一般社団法人の Co Create Capsuleという団体、そしてこのシェアリングエコノミー協会の東海支部長というものを務めさせていただきながら、先程の理念概念みたいなものを実現しようとして 活動しているということになります。

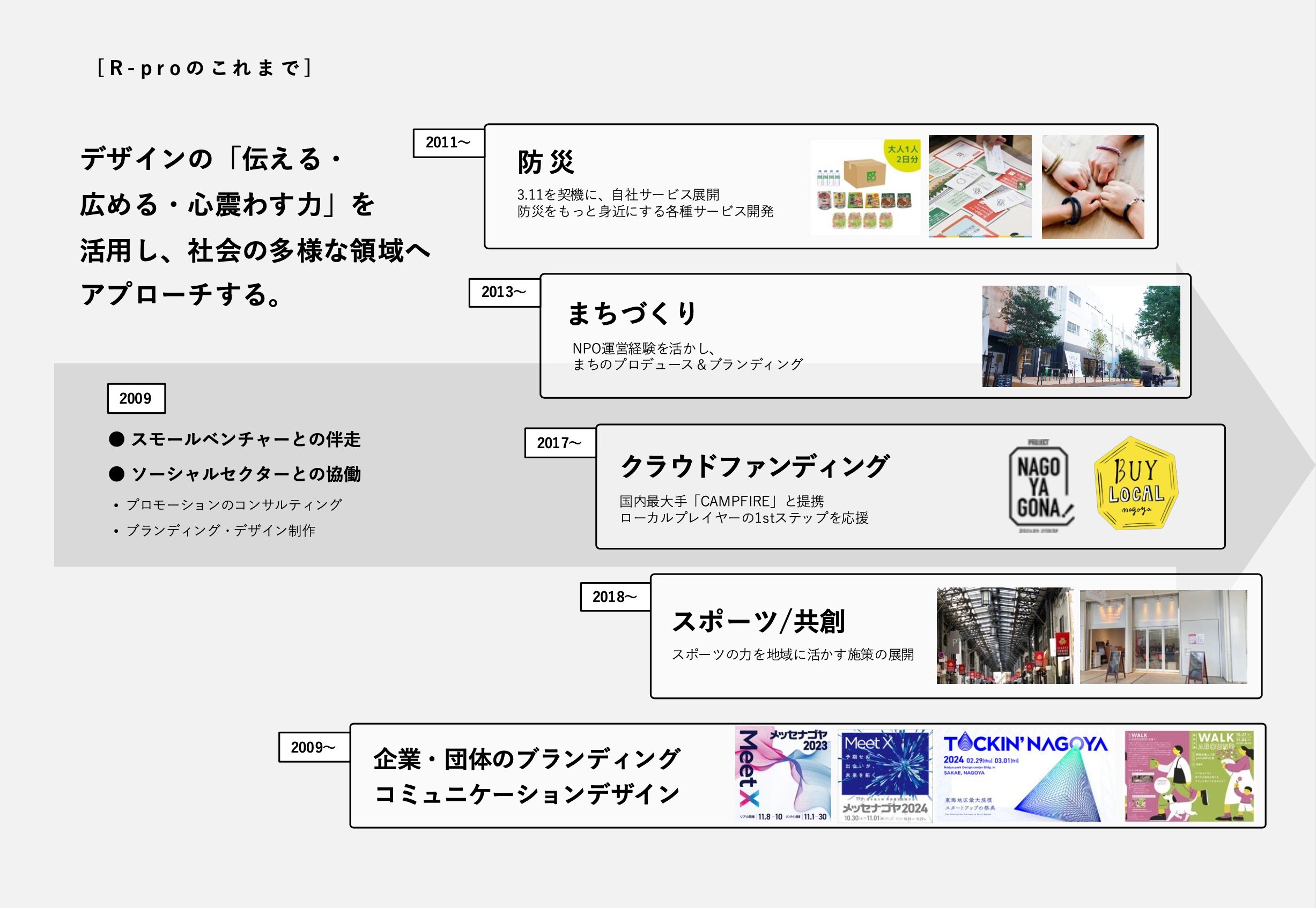

R-proとしては 元々はブランディングとかデザインとか、そういったところで社会に貢献していこうという会社だったんですけれど、「やもり」という名前で 非常食の定期宅配サービスから始まって、様々な防災に関する事業だったり 街づくりやクラウドファンディング、そしてスポーツ共創といったところのカテゴリーで、様々なお仕事をさせていただいています。

一部だけご紹介すると、日本赤十字社の愛知県支部さんと 一緒に共同開発をした「いえまですごろく」というものがあります。

これは小学校の授業で使える 防災教材として作りまして、全国41都道府県に今普及しているものになります。

最初は自費で製作費を出して作って販売する ということをしていたんですけれど、第3版の時に何かもっと多くの人に 子どもの防災教育に関わってほしいなと、自分で自社でお金を出して作ることはできるんだけれども、何か多くの人達にこの防災教育というのを支えたり関わってほしいと思い、第3版目に関してはクラウドファンディングをしてその支援金で作ったというような経緯もあります。

あとはLOOPSというパラシュートで使われる コードを使ったアクセサリーを作ることで、若者に防災を普及できないかな、という取り組みをしていました。

編んだり巻いたりすることで、アクセサリーっぽくしているんですけれども、グランパスさんにも、それを見つけていただいて、応援グッズ×防災グッズみたいな形で、こういう風にコラボ商品を作らせていただいたこともあります。

今は「なごのキャンパス」というところに事務所も構えながら、運営委員の一人として活動しているんですけれども、ここは廃校をリノベーションしたインキュベーション施設として、2019年にスタートしました。

ここのブランディングもさせていただきながら、町とどう連携していくかとか、この入居者さん同士がどうやってコミュニティを形成していくか、カルチャーを醸成していくかというようなこともやらせていただいています。

あとはBリーグの名古屋ダイヤモンドドルフィンズさんのチームのロゴマークを作らせていただいた関係で、それからデザインのお仕事も いくつかさせてもらったんですが、一番やりたいのは街との繋ぎ込みだったので、そこのCSR、CSVのデザイン運営みたいなところもやらせていただきました。

ここは名古屋の地元の商店街なんですけれども、商店街の理事長さんとチームをクラブをお見合いさせることによって、商店街はチームを応援するために、このように商店街にチームのフラッグを掲げる、その代わりにチームは選手がイベントで、商店街のお店に来てくれて盛り上げてくれるみたいな、そういった関係値を作ったりしてきました。

最近ではKIBOTCHAという、ここも廃校なんですけれど、津波をかぶってしまって廃校になった東松島市の旧野蒜小学校というところをリノベーションをして、防災体験型の宿泊施設として生まれたKIBOTCHAという施設に関わっています。

廃校をリノベーションした感じの施設で、中も綺麗なベッドがあったり、廊下もリノベーションされていますが、ここをスマートエコビレッジにしようという構想を、今どんどん進めているところです。スマートエコビレッジって聞き慣れないと思うんですけれど、エコビレッジというのは、やっぱり本来人間がテクノロジーなしに 育んできた生きる術といったものを、大切にしながら、かといって懐古主義というか 全くそこの原始的な生活をするというよりは、適宜テクノロジーをしっかり使って持続可能でオフグリッドだったりする、そういったエリアを作っていこうと。

ここは有事には1万人の避難者が避難して、安心安全に暮らせるというのを目標にして、今この構想を進めているところです。

この地図に東松島のKIBOTCHAがあるのですが、この目の前の黄色っぽく囲んだ土地が、今はもう津波の危険があるということで 住居としては使えない土地になっています。しかし、事業をするには使えるということで、KIBOTCHAのこの前の広大なエリアを使って、そういったことができないか、というのを今取り組んでいます。

ちょうど4月7日に合同会社型DAOと言われる合同会社を作りまして、KIBOTCHA SMART ECOVILLAGE DAO合同会社という、舌を噛みそうな会社名なんですけれど、これを設立をして、東松島市長も来ていただいて、説明会をさせていただいたりと、というような感じです。

ありがとうございます。

まずは「なごのキャンパス」こちらからちょっとお伺いしたいんですけれども、これは名古屋駅から近いのですか?

そうですね、名古屋駅から、徒歩10分のところにある旧なごの小学校というところです。ただ、名古屋の文化というか、すごく面白くてですね、例えば名古屋駅は、このエリアのメインターミナルなんですけれども、メインターミナルから徒歩10分って結構良いじゃないですか?近いじゃないですか?

東京駅から徒歩10分だったら 一等地だと思うんですけれど、もちろん一等地なんですけれど、名古屋の人からすると、名古屋の人ってあまり歩かないんですよね地上を。だから徒歩10分遠いねってたまに言われるというのが、なんか面白いなって思います。

カルチャーをどう醸成していくか みたいなことをされているということですが、ちなみにどういう方とかに入ってもらいたいとか、そういう方々とどういうカルチャー作りをしたいか、皆さん結構苦労していると思います。

シェアオフィス、コワーキング施設を運営している方も多いと思うんですが、どういうところを頑張れば、上手にできると考えられていますか?

上手にできているか分からないですけれども、実はこの施設が始まって丸5年が経ちまして、リニューアルというか、5年間を回顧しつつ、次の5年間を作っていこうということをちょうど考えているところなんですね。

最初の5年間の一番スタートのことを考えて思い出してみると、やっぱりただのオフィス貸しじゃないよね、ということで、様々な入居者さんの交流イベントというのをたくさんうったなという記憶があります、ぶっちゃけ飲み会みたいなところも重要だったなという風に思いますし、あとは部活ですね、本当に学校なのでグランドもそのままあったりとか、あとは体育館もそのままありますので、一緒にスポーツをやるような部活があったり、またハイボール部みたいなものが出来上がって、ただハイボールを飲むだけじゃなくて、良い自分の好きなウイスキーを持ってきて、うんちくを聞きながら、ハイボールを飲むみたいな、そんなような交流を主にやっていくことで、ただのオフィスではないそういった文化が醸成されてきたような気がしています。

やっぱり今入ってらっしゃる方々って コラボレーションが生まれたりとか、プライベートでも遊んだりとかされているのですか?

そうですね コラボ事例というのも結構ありまして、例えば、うちの会社だとデザインができるので、結構、気楽にコラボレーションが生まれますね。

何かデザインしてほしいって時に、入居者のスラックがあるんですけれど、スラックに困りごとみたいのを書いてくださる会社さんがあるんですね。

そうするとなんかうちできますよとか、うちはできないけれど紹介できますよみたいなことが、わーって発言が集まっていって、そこでマッチングするみたいなことも多々起こっていますね。

なるほど。では次にKIBOTCHAの方も詳しく聞いていきたいと思います。

やっぱりもう一個僕達のチャレンジと悩みは、やっぱり田舎で色々したいよね、という気持ちがあると思うんですよね。

その中でも東松島、なかなかなところだと思うんですが、この地方だけれども頑張るぞという。どういうところに気をつけていこうとか、どういうところにチャンスがあるんじゃないかなとか、あと実際クラファンはどういうことをして、どれぐらい集まったのか?とか、非常に参考になるなと思うのですが、いかがですか?

今これお話しさせていただいているのが4月11日で、KIBOTCHAは4月7日に設立されたばかりなので、本当にうまくいっているかどうかも分からないし、ノウハウもこれからなんですけれども、可能性を感じているところが2点あります。

1つはこの設立に先駆けて、住民証、住民票ではなくて住民証を持ってくださる、この地域に関わりたいと思ってくださる方を、クラウドファンディングで 募集をさせていただきました。

金額は1,300万円という目標金額で、金額も達成はしたんですけれども、どちらかというと、まず最初の1,000人の住民に手を挙げていただきたいなと、仲間になってくれる1,000人を集めたいな という目的で始めました。残念ながら1,000人には届きませんでしたが、およそ700名の方が面白いねと言ってくれ 住民証をゲットしてくれたと、そこに対しては何か期待感とか応援してくれる感みたいなものは、このプロジェクトにはあるんだなということが、僕らの精神的な担保に今なっているなっていう風に思います。

もう1つは先程、スライドでも出したのですが、もちろん市の持ち物なんですけれど、広大な土地が目の前に広がっているんですね。これはもう本当に何でもできるなと、目標としては、有事の際に1万人が安心安全に 自給自足で暮らせるというところを目指して、エリアを設計していこう、作っていこうとしているんですけれども、そもそも土地がないと1万人って暮らせないので、そういう意味では僕達が掲げている目標にチャレンジできる土地が、その目の前にあるのかな、というところの2点において、ちょっと頑張れるかなという風に思っているところです。

単純に1,000万円超のクラファンってすごいですよね。

しかも東松島で、これが六本木だったり、何かプロダクト、ガジェット作るのでというならまだしも、それはどうすれば、そんなことが実現できるんですか?

これは僕もすごく意外というか、発見だったんですけれども、2年ぐらい前ですかね 上田さんとも一緒に、インドにシェアリングエコノミー協会の視察で行かせていただいて、エコビレッジ、シェアビレッジを見学させてもらったじゃないですか。

僕はもうそういったところには今まで関わってこなかったですし、避けているわけじゃないですけれど、自分と関わりがないと思って生きてきたので、インドで見させていただいたのは、衝撃的な出来事でした。

今回KIBOTCHAもスマートエコビレッジということで掲げて発信した時に、実はこの日本で エコビレッジとかシェアビレッジとか、そういったことに興味がある人達というのが、実はたくさんいるということが、炙り出された結果が、このクラウドファンディングで1,300万集まった、ということなんだなとわかりました。 発見でした。

我々というか、こういうこっち側の人間からすると、味方が少ない感を常々感じますけれど 実はそんなことないぞと。

今逆に増えているみたいですね そういったエコビレッジが。

なるほど、これは重要な流れですよね。

はい、本当にそのネットワークを 大切にしたいなと思っています。

シェアへの思い

この岡本さんが考えるシェアというものに対する思いというのを、少し深掘りさせていただきたいのですが、シェアにも色々な特徴があると思うんです。

例えば、隣の人のロードバイク借りられたら良いじゃんみたいな話から、隙間バイトで収益上がったら良いよねとか、そういう形でいくと、岡本さんがこのシェアに対して強く思っている気持ちの分野というのは、どういうところが大きいのでしょうか?

そうですね、シェアリングエコノミー協会の東海支部長を務めさせていただいて、より日々言語化できてきているような気がしているんですけれども、そもそものところでいうと、人は一人で生きてないというか、何人も集まってそれが村になって町になって市になって、という大きな街になっていく、と思うんですけれども、そもそもがシェアなのかな、という思いがやっぱり強いです。

人は共同体であるというのが、僕は前提だと思っているので、そういう意味ではシェアというのは当たり前に存在していることなんじゃないかなと感じています。

ただ、それが例えば近代社会において、核家族化みたいな文脈でよく語られると思いますけれど、個というものが 一人で過ごすとか小さい単位で過ごすとか、そういったライフスタイルになってきたので、改めてそもそもシェアだよねとか、共同体だよねというところが、浮き彫りになってきたというようなところが、正直なところ感じているところかなと思います。

なので先程の自己紹介でも触れたんですけれど、本来的にはやっぱり人と人の共生とか、人と地球の共生みたいなことは 当たり前のことなので、今現代に生きる僕達がそれを改めて言語化して 発信して目指していくというのは、僕は今のこの時代には 必要なことなんだろうなという風に思っています。

地球を共有財産みたいな風に捉える ということかなって思っています。

そうですよね。地球を共有財産として捉える。

本当に一人一人が一人一人の生活をしていると、どうしても地球環境に負荷を与えがち というところはありますものね。

具体的に、こういうサービスにすごく心躍るんだよねとか、こういうサービスを支援していきたいというのはありますか?

もう全部支援したいな、という気持ちなのですが、特に最近心が惹かれるのは、具体的なサービス名とかというのは分からないんですけれど、ジャンルで言うとやっぱり食ですね。

食に対する先進的なチャレンジを されている皆さんは、心がグッと惹かれる気がします。

例えば環境のシェアなのか どうか分かりませんけれども、かなり環境の変化によって 今作物にしても漁業、魚貝類にしても、獲れる獲れないというのはかなり激変している、という風にお聞きしているんですけれども、じゃあ漁業で言えば 陸上養殖をやっていこうよとか、そういった研究開発も今すごい進んで 実証実験も今進んでいると思いますし、何かそういう持続可能にしていこうと、さらに多分 今これからチャレンジしていく人達って、必ずその環境の負荷とか環境への配慮というのをインクルードして開発をされているので、是非頑張ってほしいなと思うし、何かご一緒できたら良いなという風に思ったりします。

あとは現代社会の問題で言えば フードロスの問題だと思いますので、フードロスを解消するような サービスをされている方々というのは、個人的には非常に心が惹かれるな という思いがします。

シェアリングエコノミー協会の中にも、食べ物に対して色々取り組んでいる事業者さん いっぱいいらっしゃいますけれども、そうですよね、僕自身もちょっと フードロスという視点でもないんですけれども、できるだけたくさんの人と一緒に ご飯を食べるというのが、本当に色々な意味で 無駄が出ないなとは思います。

本当にそう思います。

それこそフードロスという観点もありますけれど、みんなで食事をすることの素晴らしさみたいなものも、ちょっと今思い出したんですけれど、すごく重要だなって思います。

空間とか時間をシェアするって ことだと思うんですが、やっぱりコロナ禍で便利になった、こういう今インタビューしていただいているのも オンラインなので、こういったものが発展したことによって、こういうこともできるんですが、だからこそ対面の価値とか、特に一緒に食事をする価値というのを、僕も本当にひしひしと感じているので、今上田さんのお話で その感情を思い出しました。ありがとうございます。

そうですよね。単純に言うと シェアリングエコノミーという単語からは、一瞬遠いような気がするんですけれど、みんなで分かち合う、時間を分かち合うみたいな、もう本当にご飯を食べるのを分かち合うみたいなのが、精神的には実はもっとシェアっぽいという気がしますよね。

例えば、上田さんも一緒にお食事していても、たくさんお話するタイプじゃないじゃないですか。だけど同じ空間にいると、非言語のコミュニケーションって絶対存在していて、心が近づいたりとか 共感性が高まったりする、あれって不思議ですよね。

そうですよね、おっしゃってらっしゃった平和とかにも繋がるのに、一番インパクトあるのがそれなのかなという風に思っていて。

はい、僕もそう思います。

はい、ご飯って偉大だなって思います。

ありがとうございます。

では、もう一つ、今東海支部の方を 運営担っていただいているのですが、この東海支部について、ご紹介いただきたいと思います。

東海支部は3名で今運営をしていまして、僕と森下さんと藏満さんという、空間や技術のシェアのサービスをやられているお二人と、僕の3人で支部を運営させてもらっています。

僕が支部長になった時は本当コロナ禍で、もう対面のイベントが全然できない時期だったんですね、その中で僕達ができることって何だろうと思った時に、シェア事業者さんをゲストにお呼びして、オンラインでイベントをするということだけ、それだけしかできなかったかなと今思い出すと思います。

年に3回〜4回やっていて、それを今でも引き継がれていて、今はオンラインから オフラインに変わりましたけれども、「Think Share」という名前で、シェアというものをみんなで考えて、みんなで深掘りしていくような、そんな時間にしていこうという目的で オフラインイベントを開催しています。

その他は、東海の中で 愛知県の話をしますけれど、最もシェアから遠い県というので、そこの支部長を務めさせていただいているわけなのですが、例えば自家用車の保有台数が日本一だったりだとか、新築の一戸建ての注文数が日本一とかですね、まさに作って所有するというのがものすごく強い文化のエリアに、今、僕は住んでいるということなんですね。

でも考え方を変えれば、意識変容が起これば、行動変容した時に、非常にインパクトのあるエリアだという風に 僕は捉えています。少数派かもしれませんけれど、このシェアを大切にするようなこのエリアの人達と、法人会員になってくださっている皆さんやシェアリング推進協議会に 加盟してくださっている自治体の皆さん、特に首長さんが積極的なエリアだとか、そういったところとは一緒になって、このシェアが難しいこのエリアに、シェアを訴求していくという活動を していきたいなという風に思っています。

昨年度は、三重県さんと、DX文脈で1年間お仕事をさせていただきまして、三重県の事業者さん、もしくは公務員の皆さんに、どういう風にDXを訴求していったら良いか、という企画と運営みたいなこともさせていただきましたし、そういった自治体との事例も、増やしていけたら良いな、という風に今は思っています。

確かに東海はどちらかというとそういうイメージを、なんとなく持ってはいるんですけれども、シェアをするにも、まずは所有をしないとシェアするプレイヤーが出てこないので、その方々がシェアしていただけるような気持ちに、調整できれば良いですね。

はい、そうですね。コツコツと頑張っていきたいと思っています。

東海の企業さんであれば色々な企業さん、地元で他の企業さんとかご紹介いただけるようになっているのですか?

はい、そうです。何かあれば ご相談いただければと思います。

ちょっと1個前の話に戻ると、やっぱり愛知県って、ものづくりの県なんですよね。

だから作るというところが先に来ているので、何か作るから作る責任、使う責任じゃないですけれど、作る責任としてそれが例えばリセールなのかアップサイクルなのか、そういった未来も加味しながら、含みながら作っていくような、いきなり作らないでシェアしようではなくて、作るにしてもそこも考えながら作ろうよみたいなことを、事業者の皆さんと一緒に考えるとか、そういったことができたら 面白いのかなという風には思っています。

確かにそうですよね。

これに関しては正直どの企業も 統合報告書等々を含めて、問われ度合いが上がってきている時代 だと思いますので、そういうところに並走して、一緒に頑張っていけるんじゃないかな という風に感じました。

では以上で今日のインタビューは 終わらせていただきたいと思います。

岡本さんお忙しい中ありがとうございました。

ありがとうございました。